最良のパートナー中西保健師に足を押さえてもらって体操をする上村義明さん。

キラリ光ったその人

昨年、後生掛温泉での健康づくり合宿を取材した際、指導者の中西ヒロ子さんに足を押さえてもらい、きれいなフォームで体操をするお年寄りに目が留まりました。反射的に写真を撮り、HPに掲載させていただきましたので、ご記憶の方もいらっしゃるのではないでしょうか。(2017/10/31「湯治場で健康づくり合宿に参加してみた!」掲載)

この方、上村義明さん(88)は京都にお住まいで、長年後生掛温泉の湯治場に通われるうちに中西さん指導の体操に出会い、ひとめで気に入ってしまわれたとか。81歳の時に出会ってから今年で8年、毎年中西さんの主催する合宿に合わせて合流するそうです。

やはり半端じゃない! このフォーム。88歳とは思えない若々しさ。体操と関係がありそう・・・。私はいたく興味をそそられ、上村さんの体操についての所感や健康観を知りたくて、取材をさせていただくことになりました。

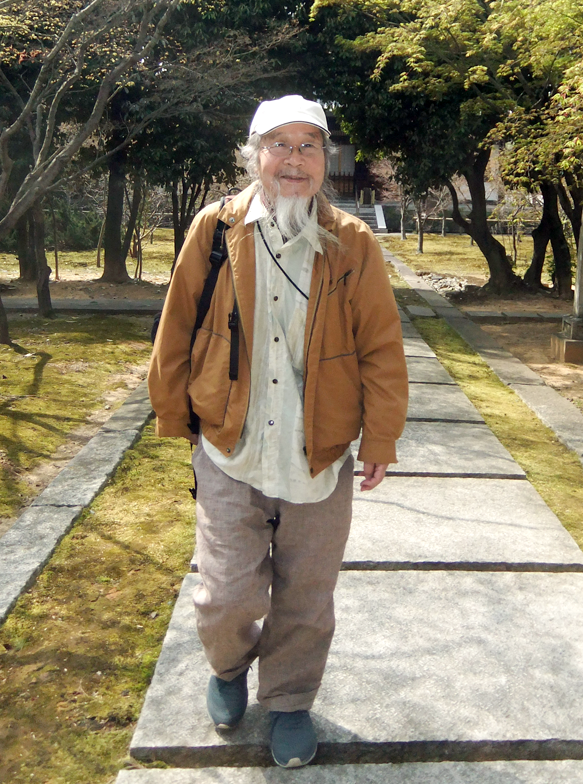

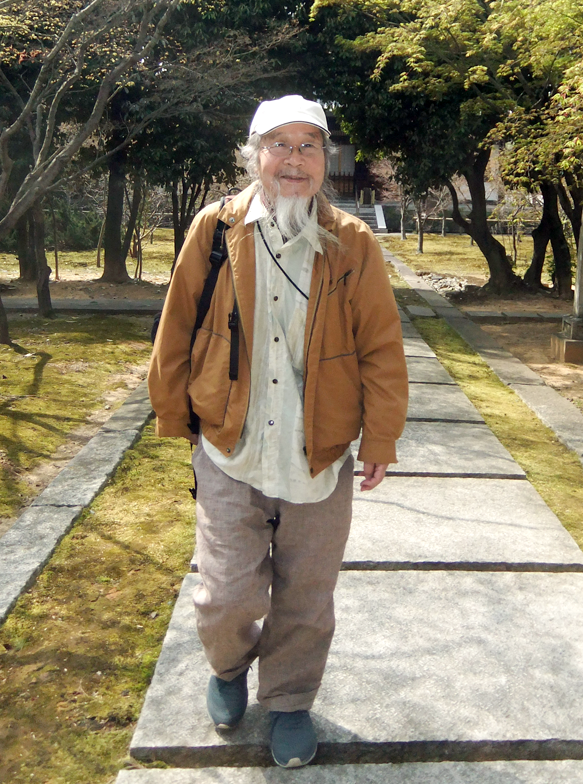

桜満開の3月末、京都は観光客であふれていました。行きかう人の波から聞こえてくるのは聞きなれない言葉ばかり、ふとん柄のような着物をきた外国人が闊歩し、久しぶりの京都はすっかり様変わりしていました。

上村さんは、観光客とは無縁のお寺の一隅の、塔頭のひとつにお住まいです。大学を退職されて、当地に庵を結び、後生掛温泉とを行き来する生活をおくっておられるのでした。1年の半分近くは後生掛湯治場暮らしだそうです。

ではなぜ後生掛かというと、上村さんは中学生の時に結核を患い、ずっと療養生活をおくってこられ、社会復帰してからも、養生のために通われているのでした。 88歳の今もお元気で、湯治場暮らしを欠かさない上村さんにとって、体操はどんな意味をもつのでしょうか。お気持ちを聞かせていただきました。

この体操を気に入った4つの理由

高木 ところで後生掛は京都からは随分遠いですが、なぜ後生掛なのですか。湯治場でしたら、近くにもあると思うのですが。

上村 僕は結核だったから、汗っかき。寝ると汗をかく。後生掛はオンドルだから、オンドルは土の上にゴザを敷いただけだから、汗をかいても気にならない。清潔だし、いつでも湯に飛び込める。

高木 オンドルは韓国文化ですよね。日本ではあまり聞きません。

上村 おそらくここだけでしょう。地熱でも砂を熱して温める方式だから、そこから出る熱線はじんわりとからだに効く。床暖とは違う。いわば石焼き芋とふかし芋の違いです。

高木 はじめて訪れたのはいつ頃ですか。

上村 学生時代に友人にすすめられて八幡平を逍遥し、たまたま泊まったところオンドルが気に入って。1955年の夏でした。その後東京で就職するも再発もあり、公害の酷かった東京を離れて京都に教職を得てから、休みがとれるようになり、1980年頃から毎年夏冬を後生掛で過ごすようになりました。

上村 学生時代に友人にすすめられて八幡平を逍遥し、たまたま泊まったところオンドルが気に入って。1955年の夏でした。その後東京で就職するも再発もあり、公害の酷かった東京を離れて京都に教職を得てから、休みがとれるようになり、1980年頃から毎年夏冬を後生掛で過ごすようになりました。

湯治という昔ながらの療養のスタイルも自分に合っていましたね。

高木 そこで30年目に中西さんに出会われたわけですね。

上村 僕が81歳の時にあの体操に出会い、ひとめで気に入りました。この体操は自分に合っているなと。

高木 どこが気に入ったのでしょう。

上村 気に入った理由は4つあります。まず、この体操は寝ていてできる。僕は療養生活でずーっと寝ていたから、横になってできるというのがよかった。寝ていてできる体操なんてめったにありませんからね。

高木 小山内先生は「うつぶせになって背中を反らすには、自分のできる範囲しか持ち上げられないから、負荷がかからない。絶対安全な体操」だといっておられました。

上村 2つめが、脱力を重視していること。背反らしにしても、背起こしにしても、力を入れるのは1瞬で、すぐに力を抜いてクタッとする。緩めるのが基本です。

ふつう体操といえば、力を入れることばかり。歯を食いしばってストレッチしたりとか。しかし力を抜くことって意外に難しい。肩の力を抜くのも“言うが易し”でしょ。人間、とくに老人は、力を入れないようなことに努力しなくてはいけない。頑張らないことが大事なんです。この体操はそこに気がつかせてくれる。

高木 そこに着目されたのもスゴイです。

上村 3つめが呼吸を重んじること。この体操は、脱力したら2呼吸、腹式呼吸をする。

僕は結核の履歴があるので、肺の安静を保つためには、横隔膜を使ってお腹で呼吸する腹式呼吸があっている。胸郭を動かしてハアハアいうのは安静にならないんです。

高木 腹式呼吸は誰でも取り入れたいです。

上村 4つめが、後屈からはじめること。現代人の日常の動作は、ほとんど前屈ばかり。そこで後屈を最初に持ってきて、ふだんやらない動きを、回数も多くしっかりやらせる。これも必要なことです。

これだけ計算されつくした体操はみたことがない。エラい人が考えにちがいないと思いましたよ。

上村 僕は結核だったから、汗っかき。寝ると汗をかく。後生掛はオンドルだから、オンドルは土の上にゴザを敷いただけだから、汗をかいても気にならない。清潔だし、いつでも湯に飛び込める。

高木 オンドルは韓国文化ですよね。日本ではあまり聞きません。

上村 おそらくここだけでしょう。地熱でも砂を熱して温める方式だから、そこから出る熱線はじんわりとからだに効く。床暖とは違う。いわば石焼き芋とふかし芋の違いです。

高木 はじめて訪れたのはいつ頃ですか。

閑静な寺の一隅に起居され、朝は和尚さんと賀茂川まで散策し、時に座禅を組む。

湯治という昔ながらの療養のスタイルも自分に合っていましたね。

高木 そこで30年目に中西さんに出会われたわけですね。

上村 僕が81歳の時にあの体操に出会い、ひとめで気に入りました。この体操は自分に合っているなと。

高木 どこが気に入ったのでしょう。

上村 気に入った理由は4つあります。まず、この体操は寝ていてできる。僕は療養生活でずーっと寝ていたから、横になってできるというのがよかった。寝ていてできる体操なんてめったにありませんからね。

高木 小山内先生は「うつぶせになって背中を反らすには、自分のできる範囲しか持ち上げられないから、負荷がかからない。絶対安全な体操」だといっておられました。

上村 2つめが、脱力を重視していること。背反らしにしても、背起こしにしても、力を入れるのは1瞬で、すぐに力を抜いてクタッとする。緩めるのが基本です。

ふつう体操といえば、力を入れることばかり。歯を食いしばってストレッチしたりとか。しかし力を抜くことって意外に難しい。肩の力を抜くのも“言うが易し”でしょ。人間、とくに老人は、力を入れないようなことに努力しなくてはいけない。頑張らないことが大事なんです。この体操はそこに気がつかせてくれる。

高木 そこに着目されたのもスゴイです。

上村 3つめが呼吸を重んじること。この体操は、脱力したら2呼吸、腹式呼吸をする。

僕は結核の履歴があるので、肺の安静を保つためには、横隔膜を使ってお腹で呼吸する腹式呼吸があっている。胸郭を動かしてハアハアいうのは安静にならないんです。

高木 腹式呼吸は誰でも取り入れたいです。

上村 4つめが、後屈からはじめること。現代人の日常の動作は、ほとんど前屈ばかり。そこで後屈を最初に持ってきて、ふだんやらない動きを、回数も多くしっかりやらせる。これも必要なことです。

これだけ計算されつくした体操はみたことがない。エラい人が考えにちがいないと思いましたよ。

健康長寿の秘策

高木 体操を終えた後は、どんな気分ですか。

上村 爽快感がすばらしい。脳にも酸素が十分に供給されて、ちょうど座禅を終えた後のすっきりした感じとよく似ている。年をとると呼吸が小さくなって、深い呼吸ができにくくなりますが、この体操はそれを補ってくれる。とびきりの有酸素運動です。

この体操はいろいろな効用があるようだけれど、僕から見れば、呼吸法がいちばんの魅力ですね。

高木 そのような感想は初めて聞きました。まさしく上村さんにぴったりの体操ですね。

上村 ただ問題点がひとつあります。足を押さえてくれる相方が必要なこと。

ひとりでやるときは足をベッドや棚に固定して、あるいは等身大の板にひもをくくりつけて足首を固定して、などといわれますが、どうも具合がよくない。家でやってみましたが、気がのらない。

だいたい呼吸をカウントしながら、体操の回数を数えるのは無理なんです。どちらにも気をとられて、リラクッスしない。この体操は呼吸だけに集中すべきで、回数は足を押さえる人が数えればいい。そのために相方が必要なんです。

高木 私はひとりで足を机の下にひっかけて行っていますが、確かに呼吸を意識しながら回数を数えるのはむりがある。しょっちゅう数えまちがっているし、集中できていない。

もっともラジオを聞きながらやっているから、よけい気が散っているんですけど。

上村 相方はできれば男女のペアが望ましい。男女が協力してやれば、独居老人にとっても好ましい。

高木 老人施設などで実現したいですね。

上村 僕は中西さんにやってもらうと、すごくいいんですね。ひとりでやる時にくらべて何倍もいい。ペアでやるこの体操は、老人にとって理想的な健康づくりなんですよ。

僕は以前、京都の健康関連の公的機関にこの体操の意義を説明して、ペアでやるのが無理なら、看護師さんに日当を払ってもいいから取り入れるよう提案したのですが、取り合ってもらえなかった。

最近、介護保険が予防にも力を入れ、介護認定されていない人にも予算がつくようになった。この体操はマットと足を押さえる手だけあればいいから、まったくお金がかからない。それでは予算の使い道に困るだろうから、足を押さえるのに点数をつければいい。うまく工夫して介護保険の中に組み込めば、容易に実現できると思う。近いうちに再度提案してみるつもりです。

高木 東京都大田区の公民館で、この体操を30年来行っているグループがあります。

80代後半の女性も背筋はまっすぐだし、ビックリするくらい元気です。(「和式トイレ、使えますか?」2016/3/10掲載記事参照)

上村 これからは行政も「健康長寿」にシフトしないと、財政がもたない。そのための一助として、この体操をすすめたいですね。

上村 爽快感がすばらしい。脳にも酸素が十分に供給されて、ちょうど座禅を終えた後のすっきりした感じとよく似ている。年をとると呼吸が小さくなって、深い呼吸ができにくくなりますが、この体操はそれを補ってくれる。とびきりの有酸素運動です。

この体操はいろいろな効用があるようだけれど、僕から見れば、呼吸法がいちばんの魅力ですね。

高木 そのような感想は初めて聞きました。まさしく上村さんにぴったりの体操ですね。

上村 ただ問題点がひとつあります。足を押さえてくれる相方が必要なこと。

ひとりでやるときは足をベッドや棚に固定して、あるいは等身大の板にひもをくくりつけて足首を固定して、などといわれますが、どうも具合がよくない。家でやってみましたが、気がのらない。

だいたい呼吸をカウントしながら、体操の回数を数えるのは無理なんです。どちらにも気をとられて、リラクッスしない。この体操は呼吸だけに集中すべきで、回数は足を押さえる人が数えればいい。そのために相方が必要なんです。

高木 私はひとりで足を机の下にひっかけて行っていますが、確かに呼吸を意識しながら回数を数えるのはむりがある。しょっちゅう数えまちがっているし、集中できていない。

もっともラジオを聞きながらやっているから、よけい気が散っているんですけど。

上村 相方はできれば男女のペアが望ましい。男女が協力してやれば、独居老人にとっても好ましい。

高木 老人施設などで実現したいですね。

上村 僕は中西さんにやってもらうと、すごくいいんですね。ひとりでやる時にくらべて何倍もいい。ペアでやるこの体操は、老人にとって理想的な健康づくりなんですよ。

僕は以前、京都の健康関連の公的機関にこの体操の意義を説明して、ペアでやるのが無理なら、看護師さんに日当を払ってもいいから取り入れるよう提案したのですが、取り合ってもらえなかった。

最近、介護保険が予防にも力を入れ、介護認定されていない人にも予算がつくようになった。この体操はマットと足を押さえる手だけあればいいから、まったくお金がかからない。それでは予算の使い道に困るだろうから、足を押さえるのに点数をつければいい。うまく工夫して介護保険の中に組み込めば、容易に実現できると思う。近いうちに再度提案してみるつもりです。

高木 東京都大田区の公民館で、この体操を30年来行っているグループがあります。

80代後半の女性も背筋はまっすぐだし、ビックリするくらい元気です。(「和式トイレ、使えますか?」2016/3/10掲載記事参照)

上村 これからは行政も「健康長寿」にシフトしないと、財政がもたない。そのための一助として、この体操をすすめたいですね。

欲を捨てて生き延びる努力を

高木 最後に上村さんは若い頃に結核を患って、長年療養生活をおくってこられ、再発もし、死と向き合うこともあったと思うのですが、この年まで元気でいられるのはなぜでしょうか。

上村 当時結核といえば、治療法はなく、大気・安静・栄養しかないといわれた。僕は忠実にこれを守っただけ。じっと寝て、安静を保ち、エネルギーを使わない。当時は食糧不足で栄養が足りないから、動き回らないでじっとしている。これがよかった。僕より軽い人は、小康を得るとすぐに動き回って、活動し、どんどん死んでいった。

高木 じっと寝ているのは苦痛ではなかったですか。

上村 安静時間以外は本を読んだり、短歌や俳句に親しんだりはしましたよ。頭は使ってもよかったので。もともと無精者だったので、幸いしました。

高木 療養しながら、最高学府まで進まれたのですね。きっと寝ている間に頭をよく使われたのですね。就職されてからの人生はいかがでしたか。

上村 仕事に邁進したこともありますが、人生の栄達や金もうけはすべて捨ててきた。ただ生き延びることだけに全力をつくしてきた。それがよかったのではないでしょうか。

上村 当時結核といえば、治療法はなく、大気・安静・栄養しかないといわれた。僕は忠実にこれを守っただけ。じっと寝て、安静を保ち、エネルギーを使わない。当時は食糧不足で栄養が足りないから、動き回らないでじっとしている。これがよかった。僕より軽い人は、小康を得るとすぐに動き回って、活動し、どんどん死んでいった。

高木 じっと寝ているのは苦痛ではなかったですか。

上村 安静時間以外は本を読んだり、短歌や俳句に親しんだりはしましたよ。頭は使ってもよかったので。もともと無精者だったので、幸いしました。

高木 療養しながら、最高学府まで進まれたのですね。きっと寝ている間に頭をよく使われたのですね。就職されてからの人生はいかがでしたか。

上村 仕事に邁進したこともありますが、人生の栄達や金もうけはすべて捨ててきた。ただ生き延びることだけに全力をつくしてきた。それがよかったのではないでしょうか。

*

この体操を上村さんほど深く理解して、きっちりと行っている人はいないのではないか。私は20年近く毎朝同じ体操を実践しているが、ラジオを聞きながらお気楽にやっているので、おそらく上村さんの半分の効果も得られていないと思う。

同じ時間と労力をかけて、なんてもったいないことだとショックを受けた。

この体操に関する皆さんの感想や体験談をお寄せください。

(文責 高木亜由子)

2018年4月30日

2018年4月30日

●このコーナーに関するご意見、ご質問をお寄せください。

小山内博の健康づくり全般に関するご意見も承ります。

●「トピックス」は、皆様との意見交換の場としたいと思っております。

小山内博の健康づくり全般に関するご意見も承ります。

●「トピックス」は、皆様との意見交換の場としたいと思っております。